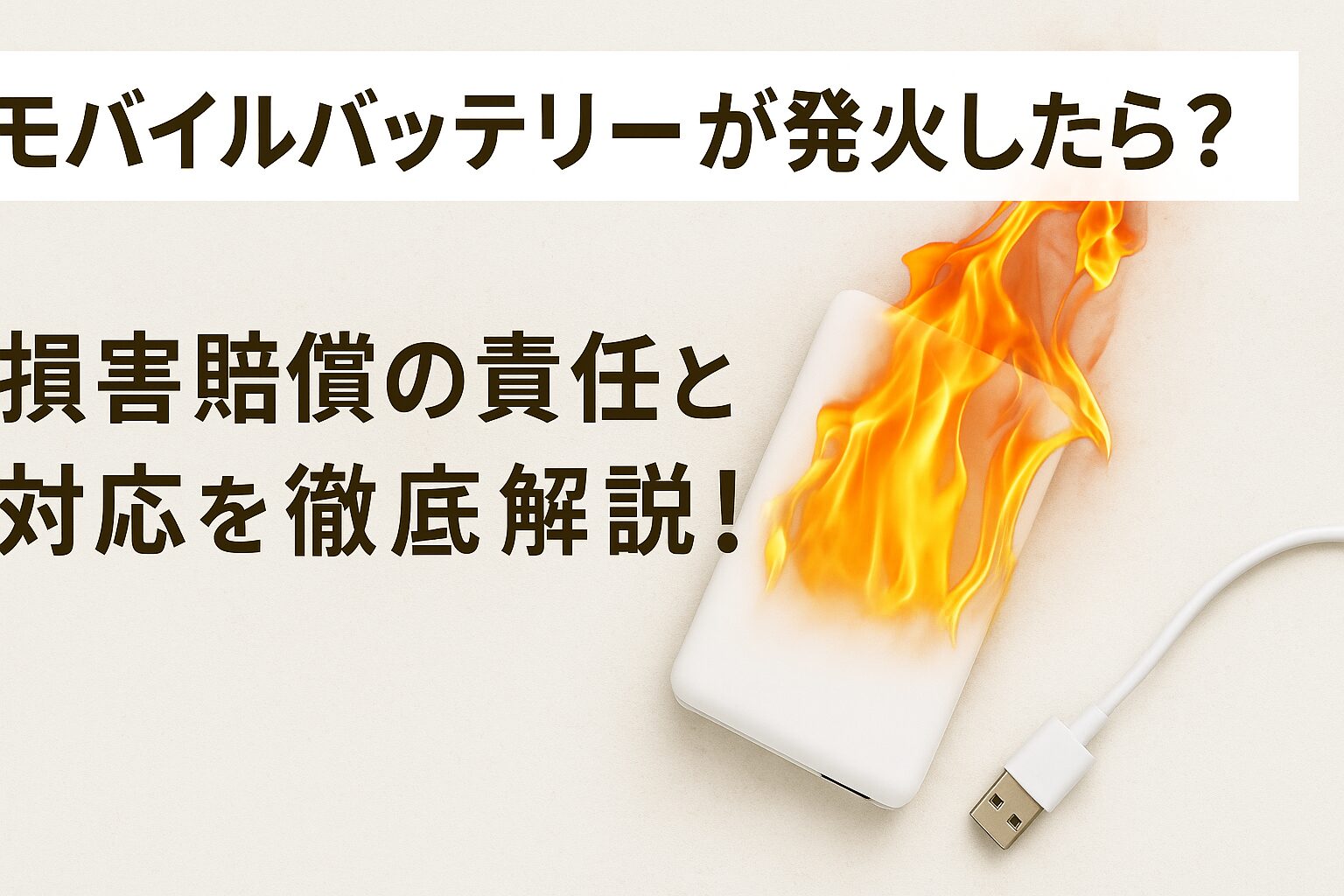

毎日のように持ち歩くモバイルバッテリー。

でも、突然「バチッ」と音を立てて発火したらどうしますか?

実は近年、モバイルバッテリーの発火事故が増えていて、鉄道が止まったり損害賠償が発生したりと、大きな問題になっています。

この記事では、以下のような疑問に答えています。

-

モバイルバッテリーが発火したらどんな被害が起きるの?

-

発火の原因によって、誰に損害賠償責任があるの?

-

自分が持ち主だったらどうなる?保険でカバーできる?

-

製品に欠陥があるときはPL法でメーカーに請求できる?

-

発火事故を防ぐために今すぐできることは?

これを読めば、「もしもの時」に備えた知識と行動力がしっかり身につきますよ。

ぜひ最後までチェックして、安全な毎日を過ごしてくださいね!

Contents

モバイルバッテリーが発火したらどうなる?

モバイルバッテリーが発火した場合、思わぬ被害や責任を負うことになる可能性があります。

特に人混みや公共交通機関での事故は深刻なトラブルにつながるため、具体的な影響や対応策を知っておくことが大切です。

次のセクションでは、実際の発火事故が起きた際にどのような対応が必要かを詳しく見ていきます。

発火事故が起きたときの初動対応とは?

モバイルバッテリーが発火したときにまず必要なのは、迅速かつ冷静な初動対応です。

なぜなら、発火は一瞬で炎や煙を伴い、周囲の人や設備に被害を及ぼす可能性があるからです。

たとえば、電車内で発火が起きた場合は列車の運行が停止し、乗客が避難するなどの混乱を招きます。

実際に2025年7月、JR山手線でモバイルバッテリーの発火により最大2時間の遅延と約9万8000人の影響が出た例があります。

このような状況でとるべき行動は以下のとおりです。

-

すぐに周囲に知らせ、安全な場所に避難する

-

発煙している機器には絶対に触れない

-

電源を切る(できれば周囲の電源も)

-

駅員や係員、施設の責任者に連絡する

-

可能であれば警察や消防に通報する

最も重要なのは、自分で消火しようとしないことです。

リチウムイオン電池の発火は通常の火災と異なり、水では消火できないため、専門機関の対応が必要です。

発火の場面では驚いてしまいますが、命を守る行動が第一です。

次のセクションでは、過去に起きた発火事故の事例を見ていきます。

実際にあった発火事故の事例と影響

モバイルバッテリーの発火事故は、思っている以上に身近で起きています。

なぜなら、安価な製品や劣化したバッテリーを使い続けることで、予期せぬトラブルに発展することがあるからです。

たとえば、2025年7月にJR山手線車内で発生した発火事故では、発火により中央線や総武線など複数路線で最大2時間の運転見合わせが発生しました。

影響を受けた乗客はおよそ9万8000人にものぼり、社会的な混乱が広がりました。

この事故では、事故発生後に警察・消防・製造メーカーが原因調査に乗り出しました。

原因によっては、所有者に対して鉄道会社から賠償請求される可能性があると報じられています。

他にも、空港の搭乗ゲートやカフェなどで発火事故が起きた例もあり、どれも「突然バチッという音とともに煙が上がった」「周囲の人が一斉に避難した」という共通点があります。

一見コンパクトで安全そうに見えるモバイルバッテリーですが、発火すれば非常に大きな責任や被害につながることがあるのです。

次は、こうした事故が起きた場合の「責任の所在」について詳しく解説していきます。

発火による損害賠償の責任は誰にある?

モバイルバッテリーが発火した場合、その損害が重大であればあるほど「誰に責任があるのか?」という問題が浮上します。

所有者、製造者、販売者など、それぞれにどこまで賠償責任があるのかを知っておくことは非常に重要です。

ここからは、所有者に責任が問われるケースと、メーカーや輸入業者に責任が及ぶパターンについて解説していきます。

所有者に責任が問われるケースとは?

モバイルバッテリーが発火した際、所有者に過失があると判断されれば、損害賠償の対象となることがあります。

結論から言うと、「不適切な使用」「故意に近い改造」「破損状態での継続使用」などがあれば、所有者が加害者として責任を問われる可能性があります。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

-

バッテリーが膨らんでいるのに使用を続けていた

-

明らかに破損したケーブルで充電していた

-

改造や分解をしていた

-

リコール対象製品と知りながら使い続けた

2025年のJR山手線での発火事故では、バッテリーの状態や使用方法に問題があったかどうかが調査されており、鉄道会社が利用者に損害賠償を請求する可能性もあると報じられました。

重要なのは、「知らなかった」「気づかなかった」では済まされない点です。

日常的に使うアイテムだからこそ、安全性や状態のチェックを怠らないことが責任回避につながります。

次は、もし製品そのものに欠陥があった場合、メーカーや輸入業者に対してどのような責任が問われるのかを見ていきます。

メーカーや輸入業者に賠償請求できる場合

モバイルバッテリーが発火した原因が「製品の欠陥」だった場合、所有者ではなく、メーカーや輸入業者が賠償責任を問われる可能性があります。

この場合に関係してくるのが、「PL法(製造物責任法)」です。

これは製品に欠陥があったことによって損害が発生したとき、製造者などに損害賠償を求めることができる法律です。

具体的には以下のようなケースでPL法が適用されます。

-

正常な使い方をしていたのに発火した

-

取扱説明書の内容が不十分だった

-

製品そのものに構造上の問題があった

-

製造ロットに不良があったと確認された

たとえば、購入してから間もない製品が突然発火し、その後に「該当ロットでリコールが発表された」などの場合、所有者ではなく製造・販売サイドに賠償請求ができる可能性があります。

実際、過去にはバッテリーメーカーが自社製品の発火で訴訟を起こされた事例もあり、消費者保護の観点からも重要な仕組みです。

とはいえ、PL法が適用されるには「欠陥の立証」や「被害の証明」が必要になるため、証拠となる現物や購入情報をしっかり残しておくことがポイントになります。

次は、このPL法の仕組みと、賠償を受けるために必要なステップを詳しくご紹介します。

PL法とモバイルバッテリーの関係とは?

モバイルバッテリーが発火し、それが製品の欠陥によるものであれば、PL法(製造物責任法)に基づいてメーカーや販売業者に損害賠償を請求できる可能性があります。

ここでは、そのPL法がどのような場合に適用されるのか、実際に請求するための準備や流れについて見ていきましょう。

まずは、製品の欠陥と認められる具体的な条件について解説していきます。

製品に欠陥があったと認められる場合

PL法の適用には、「製品に欠陥があったこと」が前提となります。

結論から言うと、「通常の使い方をしていたのに事故が発生した場合」は欠陥と認められる可能性があります。

たとえば以下のようなケースが該当します。

-

正常に使っていたのに突然発火した

-

取扱説明書が不十分で誤解を招いた

-

製品内部の構造や素材に初期不良があった

-

市場からリコール通知が出たが、事前周知が不十分だった

こういった場合、所有者に明らかな過失がなければ、PL法によりメーカー・輸入業者が損害賠償の責任を負うことになります。

とはいえ、全ての事故が必ずPL法の対象になるわけではありません。

故意・改造・水濡れなどのケースでは、製造者責任は問われにくいです。

だからこそ、「きちんと使っていたのに壊れた」「自分に過失がない」と感じたときには、まず欠陥の有無を確認してみるのが大切ですね。

次は、実際にPL法に基づいて賠償請求するための準備や証拠の集め方を見ていきます!

PL法を利用するために必要な証拠と手順

PL法で賠償請求を行うには、いくつかの「準備」と「証拠集め」が必要です。

なぜなら、製造者に責任を問うには「製品の欠陥」や「その欠陥によって損害が発生した事実」を証明する必要があるからです。

まず、PL法を利用するために揃えておきたい主な証拠は以下の通りです。

-

発火したモバイルバッテリーの現物(可能な限り保管)

-

購入時のレシートや納品書

-

保証書や型番が記載された説明書

-

発火時の状況を記録したメモや写真・動画

-

第三者機関による診断書(必要に応じて)

-

被害の証明(損傷した持ち物、医療費など)

証拠がそろったら、次の手順で対応します。

-

製造元や販売元に連絡し、事故の報告と補償の意向を確認する

-

誠意ある対応が得られない場合は、消費生活センターや弁護士に相談する

-

必要に応じて裁判や示談交渉を検討する

また、PL法の請求期限は「被害を知ってから3年以内」または「製品が出荷されてから10年以内」と決まっているため、早めの対応が大切です。

一見難しそうに感じるかもしれませんが、証拠をきちんと残しておけば、個人でも十分に声をあげることはできます。

次は、発火事故を未然に防ぐための「予防と対策」について詳しく見ていきましょう。

発火事故に備えるための予防と対策

モバイルバッテリーの発火事故は、ちょっとした注意や選び方次第で防げるケースがほとんどです。

ここでは、発火リスクを避けるために知っておきたい製品の選び方や、万一に備えて加入しておくと安心な保険の活用方法まで紹介していきます。

まずは、日常生活で取り入れられる「安全なバッテリーの選び方」についてお伝えします。

安全なモバイルバッテリーの選び方

発火事故を防ぐには、信頼できる製品を選ぶことが第一です。

結論から言うと、「認証マークがある製品」「正規販売ルートから購入したもの」「レビューや評価が安定している製品」を選ぶことで、発火リスクを大幅に下げることができます。

具体的には、以下のポイントを意識すると安心です。

-

PSEマークが付いている製品を選ぶ(日本国内での安全基準)

-

大手家電量販店や公式ストアから購入する

-

リチウムイオン電池の構造に関する情報が明示されている

-

容量が極端に大きすぎる・小さすぎる製品は避ける

-

レビューが異常に良すぎる、または不自然に少ない製品を避ける

また、使用時にも以下の注意が大切です。

-

高温になる場所(車内、直射日光下)での使用・保管は避ける

-

膨らみや発熱を感じたらすぐ使用を中止する

-

ケーブルや端子の損傷があるまま使わない

価格だけで選ばず、「安全性」を第一にすることが、後々のトラブル防止につながります。

次は、万が一の賠償請求に備えておきたい保険についてご紹介します。

自分を守る!個人賠償責任保険の活用法

モバイルバッテリーが発火し、周囲に損害を与えてしまった場合、思わぬ高額な賠償を請求されることもあります。

そんなとき、あなたを守ってくれるのが「個人賠償責任保険」です。

この保険は、自分の不注意で他人に損害を与えてしまったときに、その賠償金を肩代わりしてくれる仕組みです。

火災や水漏れ、自転車事故などにも対応しており、モバイルバッテリーの発火なども対象になるケースがあります。

ポイントは以下の通りです。

-

月額数百円から加入できる手軽さ

-

火災・爆発による第三者損害も補償されるプランが多い

-

自動車保険や火災保険の特約で入っていることもある

-

家族全員が補償対象になるプランもある

加入しているかどうかは、現在の保険証券や契約書を確認すればすぐに分かります。

また、新しく加入する場合も「個人賠償責任保険」や「日常生活賠償責任特約」などの名称で検索すると多数のプランが見つかります。

この保険は、「まさか」に備える心強い味方です。

リスクをゼロにはできませんが、備えておくことで安心して日常を過ごせますね。

モバイルバッテリー発火のよくある質問とその答え(Q&A)

Q: モバイルバッテリーが発火した場合、本当に損害賠償されるんですか?

A: はい、所有者に過失があると判断された場合、鉄道会社や周囲の被害者から損害賠償を請求される可能性があります。過去にも実際に調査・請求の動きが見られた事例があります。

Q: 所有者ではなく、メーカーが責任を負うケースはあるんですか?

A: 製品に欠陥があったと認められる場合、PL法(製造物責任法)に基づき、メーカーや輸入業者が責任を負うケースがあります。正常使用中の発火などが該当します。

Q: 保険でモバイルバッテリーの発火による賠償をカバーできますか?

A: はい、「個人賠償責任保険」やそれに類する特約に加入していれば、他人への損害に対して保険金が支払われることがあります。現在の保険契約を確認してみましょう。

Q: 発火したときにどんな対応をすればよいですか?

A: 自力で消火しようとせず、周囲に知らせてすぐに避難し、駅員や施設の責任者に連絡しましょう。発煙・発火時の安全確保が最優先です。

Q: 安全なモバイルバッテリーを見分けるコツはありますか?

A: PSEマークの有無、信頼できる販売元かどうか、レビューの信頼性などをチェックしましょう。安すぎる製品や詳細不明な商品は避けるのが安全です。

まとめ

今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。

-

モバイルバッテリーの発火は、公共の場で深刻な損害を引き起こすことがある

-

発火事故では所有者に損害賠償請求がされる可能性もある

-

製品の欠陥が原因なら、PL法に基づきメーカーにも責任が及ぶ

-

損害賠償を求めるためには、証拠を残しておくことが重要

-

発火事故を防ぐためには、安全な製品選びと日常の点検が欠かせない

-

万一のために、個人賠償責任保険に入っておくと安心

モバイルバッテリーはとても便利ですが、リスクを知らずに使い続けるのはとても危険です。

自分や周囲の安全を守るためにも、信頼できる製品を選び、事故が起きたときの対処法や責任の所在について正しく知っておくことが大切ですね。

この記事を参考に、日頃の使い方を見直してみてください。