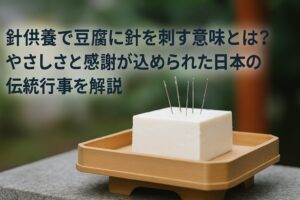

「関東風習 では正月飾り いつ飾るの?」──この疑問に、どこよりも丁寧にお答えします。

正月飾りは、ただ飾るだけでなく、飾る日や意味、そして地域ごとの風習を知ることで、ぐっと深みが増します。

特に関東では「いつ飾るか」「避けたほうが良い日」などの独自の風習やマナーがあるんです。

この記事では、関東地方を中心とした正月飾りの基本や飾り方、処分の方法までをわかりやすく解説しています。

読めば、「あ、そういう意味だったのか!」と納得できる豆知識が満載です。

毎年の習慣を、ただの「作業」から「行事」に変えてみませんか?

読んだあとには、きっとお正月の準備がちょっと楽しみになってくるはずですよ。

正月飾りの本当の意味と関東の風習、今年はしっかり知ってから迎えましょう!

正月飾りはいつ飾るのが正解?関東の風習をチェック

正月飾りはいつ飾るのが正解なのか、関東ならではの風習も含めて詳しく見ていきましょう!

①関東で正月飾りを飾る時期はいつ?

関東地方では、正月飾りを出す時期として12月28日までが一般的です。

特に12月26日~28日の間に飾る家庭が多く、「縁起の良い日」とされています。

逆に12月29日は「苦(9)」がつくため避けるべき日、そして31日は「一夜飾り」と言って、神様に失礼とされるんです。

早すぎても年末感が薄れてしまうので、やはり28日が最適という声が根強いですね。

年内に準備することで、新年を迎える心構えもできますよね。

飾りを通して「年神様を迎える準備が整いました」という意味があるんです。

気持ち的にも部屋が明るくなるので、私も毎年28日にはしめ縄を飾るようにしています♪

②避けるべきNGな日とは?

さきほども少し触れましたが、29日と31日は避けるのが関東風です。

・29日 → 「二重苦(にじゅうく)」と読めるため、縁起が悪い

・31日 → 「一夜飾り」で、神様を一晩で迎えるのは失礼という考え方

こうした日付にも意味が込められていて、まさに日本らしい風習だなぁと感じます。

ちなみに、30日は特に問題なし。ギリギリなら30日に飾るのがベターですよ!

これを知っておくだけで、年末の準備に焦らず心にゆとりが持てますね♪

③飾る時間帯やタイミングのコツ

飾る時間帯は午前中が縁起が良いとされています。

日の光が出ているうちに準備を済ませると、年神様もスムーズに来てくれると信じられているんです。

ただ、忙しい人は午後でも大丈夫。夜はなるべく避けた方が良いとされています。

仕事帰りに急いで飾る方も多いですが、できれば週末の明るい時間帯に飾るのがおすすめですね!

私もバタバタしがちですが、土曜の午前中にゆったり飾ると、年末の慌ただしさも和らぐ気がするんです。

気持ちを落ち着けて、感謝の気持ちで飾ってくださいね。

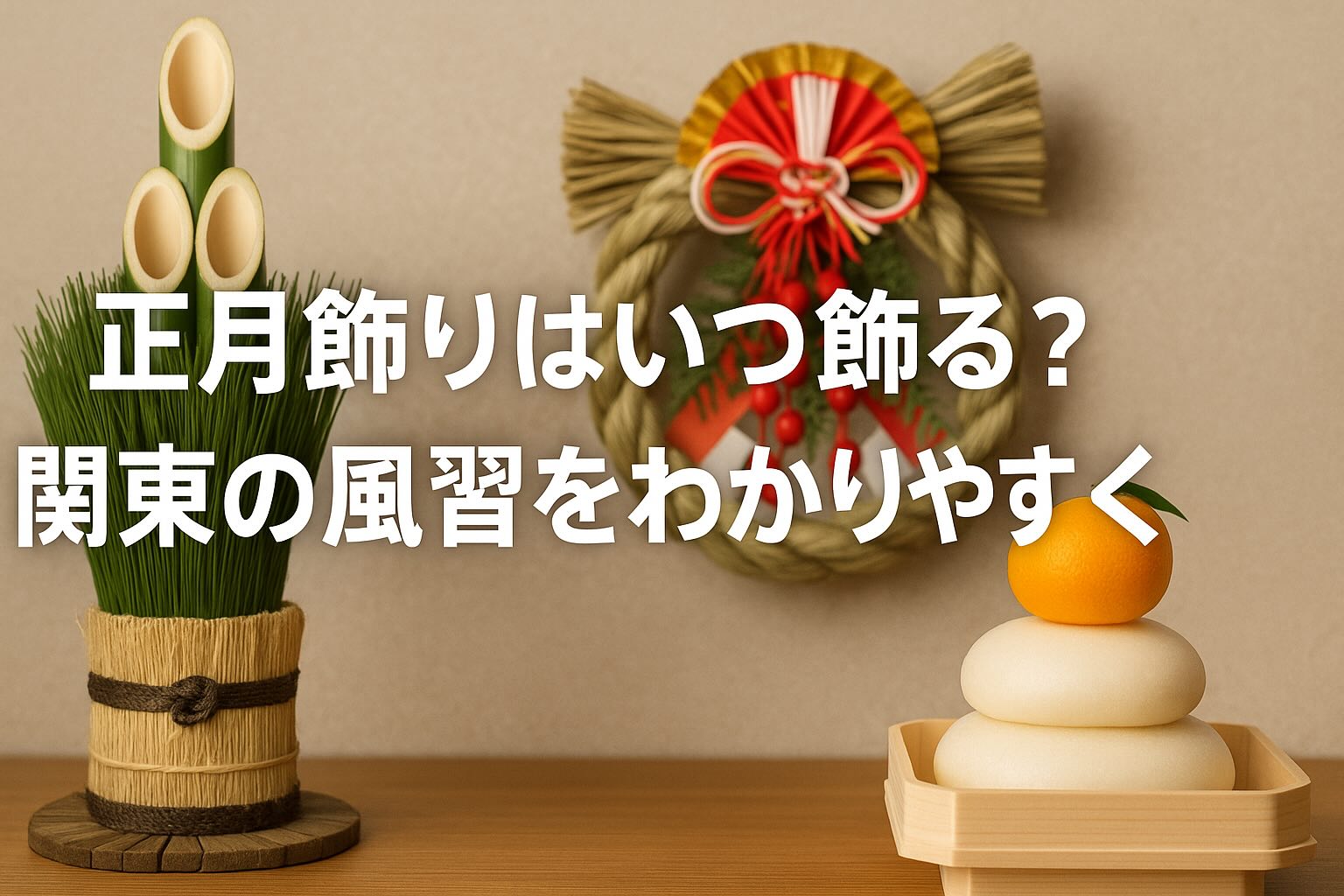

④正月飾りの意味と役割とは

正月飾りには、年神様を迎え入れるための準備という意味があります。

しめ縄や門松、鏡餅など、それぞれに役割があり、神様に来ていただく目印のようなものなんです。

たとえば門松は「ここに神様、どうぞお越しください」という目印。

しめ縄は「清められた場所である」ことを示し、鏡餅は「神様が宿る場所」とも。

ただの飾りじゃなく、すべてに意味があるって、なんだか感動しませんか?

意味を知ることで、より丁寧に飾ろうという気持ちになりますよね。

⑤玄関・門松・しめ縄など飾る場所のマナー

正月飾りは、玄関が基本です。

門松は家の門や玄関先に、しめ縄は玄関のドアや入り口の上に飾ります。

鏡餅は神棚やリビングの高い場所に。

関東では、玄関に正月飾りを飾ることで「家全体を清める」という意味が強調されるんです。

飾る場所に迷ったら、「神様が通る場所=玄関」が正解です!

毎年少しずつ飾り方を工夫するのも楽しいですよ〜♪

⑥関西との違いも実は面白い!

実は、関東と関西では正月飾りの風習にも違いがあるんです。

関西では「29日はOK」「31日も飾る人がいる」など、少し柔軟なんですよ。

さらに、しめ縄の形も関東と関西で逆巻きになっているなど、地域性があって興味深いんです。

「正解は1つじゃない」と思うと、文化の奥深さに触れられて面白いですよね。

親戚が関西にいるなら、違いを聞いてみるのも楽しいですよ!

正月飾りの種類と関東での一般的な飾り方

正月飾りにはいくつかの種類があり、それぞれの飾り方や意味も異なります。

関東でよく見られるスタイルを中心に、わかりやすく解説します!

①しめ縄の飾り方と外すタイミング

しめ縄は玄関の上部に飾るのが一般的で、「ここは神聖な場所ですよ」と知らせる役割があります。

関東では、シンプルな輪飾り型がよく使われていて、南関東では白い紙垂(しで)が垂れたデザインが主流です。

飾るタイミングは12月26日〜28日が理想。

しめ縄を飾ることで、厄を払って年神様を迎える準備が整います。

外すタイミングは松の内が終わる1月7日が基本。

関東では1月7日、関西では15日まで飾る地域もあるので注意ですね。

私の家でも、1月6日か7日の朝にそっと外しています。

「今年もありがとうございました」って気持ちで片付けると、ちょっと清々しいんですよ~。

②門松はどこにどう置くのが正しい?

門松は「神様の依代(よりしろ)」として、玄関先の左右に一対で飾るのが正式です。

関東風では、竹を斜めに切った「そぎ型」が特徴的で、勢いよく上を向くその形に“成長”や“発展”の願いが込められているんですよ。

設置する場所は、家の門の外側か玄関の両脇がベスト。

飾る時期はしめ縄と同じく12月26日〜28日が理想。

片付けるのはやはり1月7日が多いです。

ただ、最近では門松を飾らない家庭も多く、ミニ門松やアレンジタイプも人気です。

私も玄関の棚にちょこんと置くミニ門松を使っていて、気軽に季節感が出せて気に入ってます♪

③鏡餅はいつ飾っていつ食べるの?

鏡餅は年神様の居場所とされていて、神棚やリビングなど、家族が集まる場所に置くと良いとされています。

飾るタイミングはしめ縄や門松と同じで、28日が人気の日ですね。

「鏡開き」でお餅を食べるのは、関東では1月11日です。

これはお正月が終わり、神様が天に帰った後、感謝の気持ちでお餅をいただく行事。

お餅を食べて、無病息災を願うんですよ〜。

最近は真空パックの鏡餅が主流なので、食べやすくて便利になりましたね。

わが家では鏡餅をぜんざいやお雑煮にして、家族みんなで楽しんでいます♪

④マンションやアパートの場合はどうする?

「飾るスペースがない…」という方も多いですが、マンションやアパートでも工夫すればOK!

たとえば、ドアの内側にマグネット式のしめ縄飾りを貼ったり、室内に卓上用のミニ鏡餅を置くのもおすすめです。

マンションは共用部への飾りが制限されていることもあるので、自室内でささやかに飾るのが最近の主流です。

私の知り合いは、玄関ドアにリース感覚でしめ縄をかけて、おしゃれに楽しんでいました。

コンパクトでも気持ちがこもっていれば、ちゃんと年神様は来てくれる気がしますよ♪

⑤おしゃれ派にも人気!現代風アレンジ例

最近では伝統的な飾り方だけでなく、現代風のデザイン飾りも人気ですよね。

たとえば、しめ縄にドライフラワーや水引を合わせた和モダンスタイルや、白×ゴールドで統一したミニマル系など。

SNS映えもするし、自分の好みに合わせて選べる時代になりました。

関東では特に「玄関を華やかに飾る」ことを大切にする家庭が多く、こういったスタイルが増えています。

私も去年は、ナチュラル系の木目調しめ縄を使ってみましたが、部屋の雰囲気にも合っててよかったですよ!

こういうアレンジがあると、飾るのがより楽しくなりますよね〜♪

⑥子どもと一緒に飾る家庭の工夫

子どもと一緒に正月飾りを用意する家庭も増えています。

折り紙でしめ縄を作ったり、フェルト素材で鏡餅を作ったりと、遊び感覚で楽しむ方法がいろいろあります。

「このお飾りには神様が来るんだよ」と教えることで、日本の文化を伝えるきっかけにもなりますよね。

関東の地域行事として、保育園や幼稚園でも飾り作りを体験するところもあります。

わが家でも、娘と一緒にしめ縄を手作りしたことがあって、「これは私が作った神様のおうち!」って言ってました(笑)

そんな風に、家族みんなで楽しむのも、お正月の醍醐味ですよ〜♪

正月飾りの処分と関東の風習に沿った片付け方

正月飾りは飾るだけでなく、どのように処分するかもとても大切なポイントです。

関東地方の風習に沿って、気持ちよく片付けましょう!

①片付けはいつ?タイミングと注意点

関東では、正月飾りを片付けるタイミングとして**1月7日(松の内の最終日)**が主流です。

松の内とは、年神様が家に滞在している期間のこと。

そのため、1月7日までは飾っておき、それを過ぎたら感謝の気持ちを込めて外します。

片付ける際には「ありがとう」の気持ちを込めると良いとされていて、雑に扱うのはNGです。

特に子どもがいる家庭では、飾りの意味を一緒に学ぶチャンスにもなりますよね!

私も毎年1月7日の朝に、晴れた日に丁寧に外して、飾りに「また来年ね」って声をかけています♪

②関東で多い「どんど焼き」とは

関東地方では、正月飾りの処分方法として**「どんど焼き」**が広く行われています。

これは地域の神社や自治体で開催される行事で、正月飾りや書き初めを焚き上げて、年神様を天に送り返すという伝統的な儀式です。

炎に当たると無病息災・学業成就になるとも言われていて、毎年多くの人が参加しています。

地域によっては「左義長(さぎちょう)」と呼ぶところもありますね。

以下のような表でチェックしておくと便利です。

| 地域 | どんど焼きの開催時期 | 呼び名 |

|---|---|---|

| 東京都 | 1月14日前後 | どんど焼き |

| 神奈川 | 1月13日頃 | 左義長・どんど焼き |

| 埼玉県 | 1月15日前後 | どんど焼き |

地元の神社の掲示板や市区町村のホームページをチェックしてみてくださいね!

私の近所でも毎年神社の境内でどんど焼きが行われていて、炊き上がる炎を見ていると、心が洗われる気がしますよ〜♪

③家庭ごみとして処分してもいいの?

どんど焼きに参加できない場合、家庭ごみとして処分することも可能です。

ただし、神様に関わるものですので、次のように丁寧な処分方法が推奨されています。

-

新聞紙などで丁寧に包む

-

「ありがとうございました」と一言声をかけてから捨てる

-

他のごみとは分けて捨てる

地域によっては「燃えるごみ」で出せるところもありますが、しめ縄に金具やプラスチックがある場合は分別も必要です。

気になる場合は、市役所や清掃局に確認するのが安心ですね。

私も忙しくてどんど焼きに行けない年は、清潔な袋に入れて気持ちを込めて処分しています。

形だけでなく、心が大切ってことですよね♪

④神社でのお焚き上げの流れ

もう一つの選択肢が、神社への持ち込みによる「お焚き上げ」です。

多くの神社では1月上旬〜中旬にかけて、古札や正月飾りのお焚き上げを受け付けています。

流れとしては以下の通りです:

-

神社の受付で「正月飾りを持参しました」と伝える

-

賽銭箱にお気持ち(初穂料)を納める(300円〜500円が相場)

-

専用の箱や場所に飾りを入れる

-

後日、神職の方がまとめてお焚き上げしてくれます

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受付期間 | 1月1日〜15日ごろまでが多い |

| 初穂料 | 任意(300円〜500円程度) |

| 飾りの種類 | しめ縄、門松、鏡餅の外箱など(食品不可) |

最近は持ち込みを受け付けない神社もあるので、事前に公式サイトで確認しておくとスムーズです。

私も去年、お焚き上げに初めて行きましたが、とても神聖な気持ちになりましたよ!

⑤再利用やリメイクはあり?

実は最近、「飾りをリメイクして残す」という人も増えています。

たとえば、しめ縄のパーツを使ってドライフラワー風にアレンジしたり、木製のパーツをオーナメントにするなど、サステナブルな使い方が注目されています。

ただし、神様を迎えたものなので、再利用は自己責任でという考えが一般的です。

「どうしても捨てられない」「お気に入りのデザインだった」などの理由で取っておく方もいますね。

私はしめ縄の水引部分だけを取って、カードにリメイクしたことがあります。

気持ちがこもっていると、ものも大切に扱いたくなるんですよね♪

⑥飾り終えた後の感謝の気持ちを込めて

正月飾りは単なる飾りじゃなく、年神様を迎える大切な役割を持つものです。

片付けるときも「ありがとう」「また来年もよろしくね」と感謝の気持ちを込めることで、気持ちも引き締まります。

関東の風習では、「迎えて、過ごして、見送る」この一連の流れが大切にされてきました。

忙しい毎日だからこそ、こうした日本の美しい習わしを大切にしたいですね。

飾りがなくなると、家の中がちょっと寂しくなりますが、心にはほっこりとした満足感が残りますよ♪

まとめ

正月飾りは、年神様を迎えるための大切な準備として、古くから続く日本の伝統行事です。

関東では12月26日~28日頃に飾るのが良いとされ、29日や31日は避けるのが風習となっています。

飾りの種類も豊富で、しめ縄、門松、鏡餅など、それぞれに意味があり、飾る場所やタイミングにもマナーがあるんです。

片付けの時期は1月7日が一般的で、神社の「どんど焼き」やお焚き上げを利用する方法もあります。

近年では、おしゃれな現代風飾りや子どもと楽しむ家庭アレンジも人気で、暮らしに合ったスタイルで楽しむ人も増えています。

正月飾りを通して、日本の文化や季節の節目を感じながら、心地よい新年を迎えましょう。