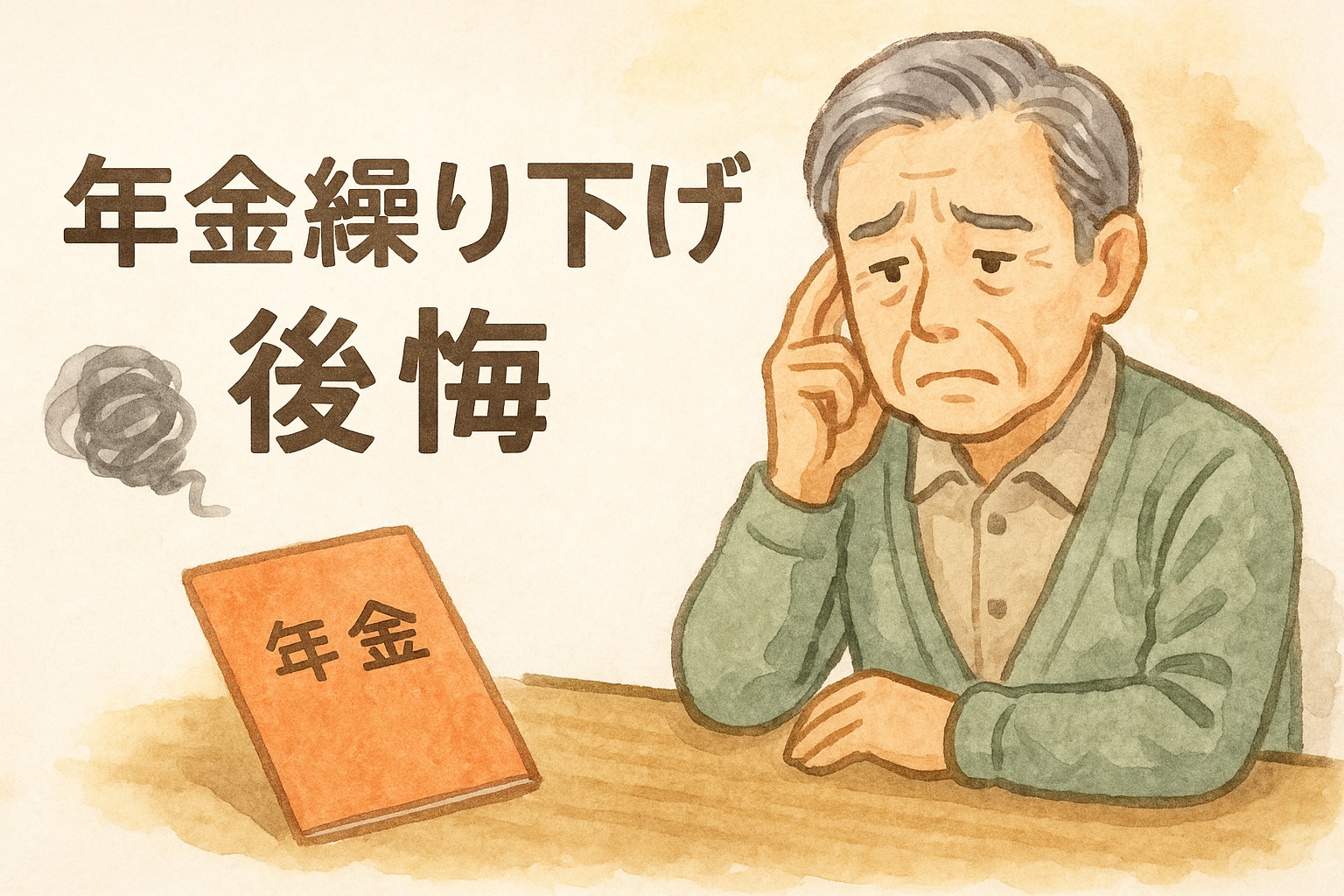

年金を繰り下げれば、月々の受給額が増える――。

そう聞くと、つい「そっちのほうが得なんじゃない?」と思ってしまいますよね。

でも実際のところ、繰り下げたことで「こんなはずじゃなかった…」と後悔する人も少なくありません。

健康状態の変化、思わぬ出費、人生設計のズレ。

老後という不確かな未来に対して、受給時期の選び方が大きな分かれ道になります。

この記事では、「年金繰り下げ 後悔」というテーマに沿って、よくある後悔のパターンや向いている人・向いていない人の違い、そして失敗しないための準備や対策まで、徹底的に解説していきます。

「どうしたら後悔しないのか?」

その答えが見えてくるはずです。

気になる方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

年金繰り下げで後悔する人の共通点とは

「年金を繰り下げて、後悔した…」という声、実は少なくないんですよね。

ここでは、そんな人たちに共通する特徴や落とし穴を紹介していきます。

①健康リスクの読み違い

繰り下げ後悔の中で、最も多いのがこの「健康面の過信」です。

繰り下げ受給は、受け取る年齢が遅くなるほど年金額が増える仕組みです。

たとえば70歳まで受給を待てば、65歳時点より42%ほど年金が増える計算になります。

「もっと増やせるなら、待とう!」と考えるのは当然のことですよね。

でも、ここで盲点になるのが「健康寿命」の存在です。

元気なうちは問題ないですが、70代に突入すると病気や介護のリスクがぐっと高まります。

たとえ年金額が増えても、医療費や通院、生活のしづらさで思うようにお金を使えなくなる人も多いんです。

さらに、「どうせ90歳まで生きるから繰り下げた方が得!」と予測していたのに、実際には75歳で他界するケースもあります。

そうなると、増えた年金をしっかり受け取る前に人生を終えてしまうことに。

「いつまでも元気だろう」という自信が、裏目に出てしまう。

これが、繰り下げによる最大の落とし穴なんですよね。

②繰り下げ前に貯金が尽きる

もうひとつの後悔パターンとしてよく聞くのが、「繰り下げの間に生活資金が足りなくなった」というケースです。

65歳で退職した後、年金を70歳まで繰り下げるとすれば、その間は完全に無収入状態。

その空白の5年間を、預貯金や退職金だけで乗り切る必要があるわけです。

最初のうちは「節約すれば大丈夫」と思っていても、想定外の出費は必ず出てきます。

たとえば親の介護費用、車の買い替え、大きな病気による入院など、出費のタイミングは選べません。

結果的に、繰り下げをやめて65歳から受給に切り替えたり、途中で生活がカツカツになって精神的にも不安定になってしまったという人も…。

年金が増える未来よりも、「今この瞬間の現金の安心感」が大切なんだと気づいて、後悔するパターンですね。

③受給額よりも寿命が短かった

これはかなりリアルな話ですが、「自分が何歳まで生きるか」って誰にもわからないですよね。

年金繰り下げは「長生きすれば得になる仕組み」です。

だからこそ、逆に短命だった場合の損失がとても大きく感じられるんです。

たとえば、65歳から月15万円をもらえる予定だった人が70歳から月21万円の受給を選んだとします。

その分、5年間の合計で約900万円を「受け取らない」という選択をしているんですよね。

もしその人が74歳で亡くなったとしたら、繰り下げたことで約900万円分の年金を失ったことになります。

しかも、70歳以降の受給期間も短いため、増額されたメリットがあまり感じられない…。

「ここまで我慢したのに、全然得できなかった」

そんな声が多いのも、このパターンなんです。

④老後の楽しみを後回しにした

「老後の生活をもっと楽しみたかった…」

この後悔も、意外と多いんです。

年金を繰り下げるということは、その分、お金を使える年数が短くなるということ。

本来なら65歳から趣味の旅行やスポーツ、ちょっと贅沢な食事など、人生を楽しむことができたはずなのに…

「今は我慢、年金が増えてから楽しもう」と思っていたら、体力が落ちて動けなくなった、周囲の友人が亡くなってしまった、などで結局使うタイミングを逃してしまうこともあるんですよ。

特に最近は「65歳=老後のスタート」ではなく、「老後のクライマックス」と言われる時代。

元気な今を大切にしなかったことを、繰り下げた人が悔やむのは自然なことかもしれません。

⑤周囲とのギャップに気づいた

最後に、「自分だけ年金をもらっていない」ことが、想像以上のストレスになるケースもあります。

同年代の友人たちが年金生活を始めている中で、「まだもらってない自分」に焦りや孤独を感じることも。

また、周囲が年金で趣味や旅行を楽しんでいる姿を見ると、「なんで自分だけ我慢してるんだろう」と気持ちが沈んでしまうこともあるんですよね。

年金は単なるお金の話だけではなく、「社会的な安心感」や「老後の区切り」という意味合いも強いものです。

だからこそ、精神面でのギャップが後悔の引き金になることも少なくありません。

繰り下げで後悔しないために考えるべき視点

年金の繰り下げは、一見すると「お得な選択肢」に見えますが、実際には慎重な判断が求められます。

ここでは、繰り下げで後悔しないために押さえておくべき4つの視点をご紹介します。

①何歳まで生きるかを想定

まず最初に考えておきたいのは、「自分は何歳くらいまで生きるのか」という視点です。

もちろんこれは誰にも分からないことですが、家系的な寿命、健康状態、生活習慣などからある程度の見通しを立てることは可能です。

年金繰り下げが得になるのは、だいたい「81歳〜83歳」以降まで生きた場合だと言われています。

逆に言えば、80歳前後で亡くなる可能性が高ければ、繰り下げた分だけ損をするということにもなります。

親や祖父母の寿命、これまでの健康診断の結果、生活のリズムなどをもとに、自分の「平均寿命予想」をざっくり出してみてください。

そうすることで、「繰り下げの得・損」の判断材料になりますよ。

目の前の金額に目を奪われるのではなく、長期的な視点で考えることが大切です。

②働ける年齢と収入の見込み

年金繰り下げをするということは、一定期間「収入なしで生活する」という状態を耐える必要があります。

だからこそ、「何歳まで働けるか」「どのくらいの収入が見込めるか」は非常に重要な判断材料になります。

もし65歳以降も安定して働ける仕事があり、かつ年収もある程度確保できるのなら、繰り下げを選ぶハードルは下がります。

ですが、体力的に厳しかったり、職場がなかったりする場合は、繰り下げ中の生活費を預貯金に頼らざるを得なくなります。

また、就職先が見つかっても時給が低く、働ける日数も限られているとなると、生活がカツカツになる恐れもあります。

「今の貯金で何年持つのか」「何歳まで、どれくらいのペースで働けるか」を紙に書き出してみるだけでも、判断がしやすくなりますよ。

繰り下げは、現役の延長線ではなく「老後の設計」なんです。

③医療費・介護リスクの想定

老後の生活では、どうしても医療費や介護費用がかかってきます。

この出費を見落として繰り下げを選ぶと、後々になって「あの時、もっと考えておけばよかった」と後悔する原因になります。

70代を超えると、病気やケガが増えるだけでなく、介護や支援が必要になることも多くなります。

たとえば、認知症や骨折などで介護施設に入所する場合、月に10万〜15万円ほどの費用がかかるケースもあります。

そのタイミングで年金をまだ受け取っていなかったり、受給を遅らせていたりすると、介護費を賄うのが難しくなることもあります。

「老後は何があるか分からない」からこそ、なるべく早い段階で公的年金を受け取り、医療費や介護費用に備えるというのも一つの選択肢です。

自分の体と将来の変化を、甘く見ないことが大事ですよ。

④配偶者や家族との年金連携

最後に意識しておきたいのが、「家族との年金のバランス」です。

自分ひとりで判断するのではなく、配偶者や家族と連携して計画を立てることが大切です。

たとえば夫婦でどちらも年金を繰り下げると、家計全体がかなり厳しくなることがあります。

逆に、どちらかが早めに受給を開始し、もう一方は繰り下げるという戦略も可能です。

また、家族構成によっては遺族年金や加給年金など、繰り下げることで得られる制度的なメリットが消えてしまう場合もあります。

「個人の損得」ではなく、「世帯としてどうすればバランスよく安心できるか」を考えることが、後悔しないための鍵なんです。

年金は、自分だけの問題じゃない。

家族全体のライフプランの中で考える視点が欠かせません。

繰り下げが向いている人とやめたほうがいい人

年金の繰り下げがすべての人にとって「お得な選択肢」とは限りません。

この章では、どんな人が繰り下げに向いていて、逆にどんな人はやめた方がいいのかを具体的に見ていきます。

①繰り下げ向きな人の特徴

年金繰り下げが向いている人には、いくつか共通点があります。

代表的なのは「健康で長寿傾向のある人」「貯蓄や収入に余裕がある人」「働ける環境がある人」です。

まず健康面について。

体調が安定していて、将来的にも病気や介護のリスクが低いと判断できる人は、繰り下げによって受給額が増える恩恵を最大限に受けられる可能性があります。

次に、貯金がある程度あること。

繰り下げ中の数年間を生活資金でしっかり乗り切れるようであれば、受給額アップを狙いやすくなります。

さらに、65歳以降も仕事を続けられるスキルや職場がある人。

収入が確保できていれば、繰り下げ中の生活もそれほど不安にはなりません。

「老後資金に不安がない人」「長生きする自信がある人」は、繰り下げを前向きに検討していいかもしれませんね。

②やめたほうがいい人の傾向

一方で、繰り下げをおすすめしないタイプの人もいます。

とくに注意が必要なのは、「健康に不安がある人」「独り身で支援がない人」「預貯金が少ない人」です。

年齢を重ねるごとに医療費や介護のリスクが高まる中で、繰り下げを選んでしまうと、いざというときにお金が足りなくなる恐れがあります。

また、頼れる家族や支援者がいない独居高齢者の場合、ちょっとした体調不良でも生活に大きな支障をきたします。

そういった状況で年金を遅らせていると、不安定な生活につながってしまうことも。

さらに、繰り下げの間に貯金を切り崩して生活するしかない場合、精神的にもかなりのストレスになります。

そのストレスが原因で体調を崩す、なんてこともあるんです。

「今を生きるためのお金」が足りない状態では、繰り下げは避けたほうが無難です。

③年金以外の収入があるかどうか

繰り下げの判断に大きく関わってくるのが、「年金以外の収入源があるかどうか」です。

たとえば、不動産収入や企業年金、株の配当金などが安定して入ってくる人は、繰り下げの間も安心して生活できます。

逆に、年金以外に定期的な収入が一切ない場合、生活のすべてを貯金に頼ることになり、リスクが高くなります。

副業やパートなどで月数万円でも稼げるような仕組みがある人なら、繰り下げのハードルはかなり下がります。

少しでも「自力で収入を得られる手段」があるかどうかは、大きな分かれ道なんです。

繰り下げを選ぶ前に、自分の“収入ポートフォリオ”を整理しておくと安心ですよ。

④実は受給額はトータルで微差

意外と知られていませんが、繰り下げによって年金が増えたとしても、人生トータルで見た場合の差はそこまで大きくないこともあります。

仮に65歳から月15万円の年金を受給した人と、70歳から月21万円に増やして受給を始めた人を比べてみます。

それぞれのトータル受給額が同じになるのは、だいたい81〜83歳ごろ。

つまり、それ以前に亡くなると損になり、それ以降だと得になるというわけです。

でも、月6万円の差を5年間かけて回収していくという構図なので、劇的に得するわけではないんですよね。

また、繰り下げて増えた年金額も「非課税ではない」ので、税金や社会保険料に影響する場合があります。

思ったほど自由に使えなかった…という人も意外と多いです。

「年金が増える=安心」ではないという点は、しっかり理解しておく必要がありますよ。

後悔しないために今からできる準備と対策

年金の繰り下げをして後悔しないためには、事前の準備がとても大切です。

「もっと早く考えておけばよかった」とならないよう、今からできる対策を4つ紹介していきます。

①ライフプランを数パターン用意

まずは、「こうなったらこう動く」という複数のシナリオを作っておくことが大切です。

たとえば、「65歳で年金を受け取る場合」と「70歳まで繰り下げる場合」で生活費や貯金残高がどう変わるかを比較してみましょう。

医療費が増えたときのケース、家族に介護が必要になったときのケースなど、いくつかのパターンを想定してみると、自分に合った年金の受け取り方が見えてきます。

未来は予測できませんが、準備しておくことで「あのときこうしておけばよかった」という後悔は減らせます。

ライフプランを“想像”ではなく“具体的な数字”でシミュレーションするのがポイントですよ。

頭の中だけで考えるのではなく、ノートやExcelなどに書き出して可視化するのがおすすめです。

②シミュレーションツールを使う

最近は、年金の受給額や繰り下げ後の差額などを試算できる無料のシミュレーションツールがいろいろ登場しています。

たとえば、「ねんきんネット」などの公的サービスでは、自分の年金見込み額をもとに、繰り下げた場合の受給額もチェックできます。

また、民間の金融機関が提供しているシミュレーターでは、手元資金や生活費、退職金の金額を入力して老後資金のシナリオを可視化できるものもあります。

数字をしっかり確認することで、「イメージで判断していたリスク」に気づけることも多いです。

特に、年金額があと何年で回収できるのかを把握しておくと、「自分にとって繰り下げは本当に得かどうか」が分かってきますよ。

情報は無料でも手に入ります。

活用しない手はありません。

③FP(専門家)に相談してみる

年金の繰り下げは人生に関わる重要な決断なので、自分ひとりで悩むのはリスクがあります。

そんなときは、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのが有効です。

FPは、年金の仕組みや税金、相続などを含めたお金の専門家。

「どのタイミングで年金を受け取ると損が少ないか」「今の資産状況で生活は回るか」など、客観的に判断してくれます。

自治体や金融機関で無料相談を実施しているところも多いので、気軽に相談してみるのもいいですね。

有料相談であれば、より深くライフプランに踏み込んだ提案を受けられることもあります。

自分の「なんとなくの判断」を裏付けてくれる存在がいると、決断にも自信が持てるようになりますよ。

「第三者の視点」は、後悔を防ぐ大きな武器になります。

④家族と話し合う時間を持つ

最後にとても大切なのが、「家族との対話」です。

年金の受け取り方は、自分一人だけで完結するものではありません。

たとえば、配偶者の年金や退職金の有無、子どものサポートの期待、介護が必要になったときにどう支え合うか…。

これらはすべて、繰り下げの判断に影響を与える要素です。

「お父さん、70まで年金もらわないつもりだけど、大丈夫かな?」

「いざというとき、助け合える準備はしておこうね」

そんな会話を重ねていくことで、お互いの価値観や希望も見えてきます。

人生100年時代の老後は、夫婦や家族の“チームプレイ”です。

後悔しないためには、独断ではなく「共有すること」が何よりも大切ですよ。

まとめ

年金の繰り下げ受給は、老後資金を増やすための有効な選択肢のひとつです。

しかしその一方で、「思ったより得じゃなかった」「もっと早くもらえばよかった」と後悔する人が多いのも事実です。

今回の記事では、年金繰り下げによって後悔する人の共通点、繰り下げに向く人・向かない人の特徴、そして今からできる準備や判断のポイントについて紹介しました。

重要なのは、「自分の人生設計に合っているかどうか」を基準に考えることです。

健康状態、貯金の有無、家族のサポート体制など、人によって最適な答えは違います。

だからこそ、事前にしっかりと情報収集し、ライフプランを数パターン想定したうえで判断することが、後悔を避ける一番の近道です。

年金の受給は、ただの制度ではなく「人生そのもの」に関わる大切な選択です。

あなたにとって本当に納得できる決断ができますように。