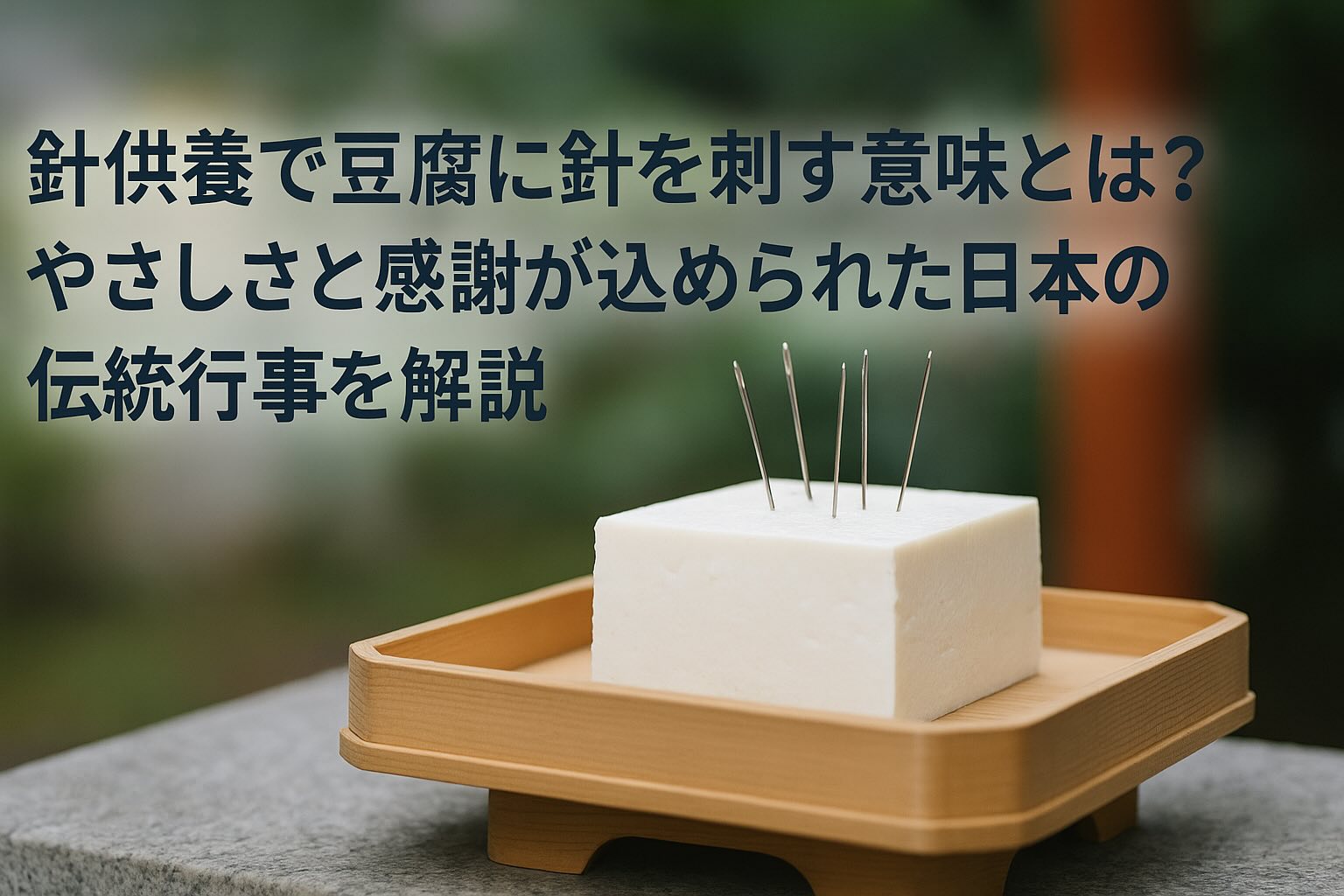

針供養で豆腐に刺す意味が気になる方に向けて、わかりやすく解説します。

豆腐やこんにゃくに針を刺すという少し不思議な行事には、日本人ならではの「モノへの感謝の心」が込められているんです。

本記事では、針供養の由来や意味、豆腐に刺す理由、現代に受け継がれる風習などを、やさしい言葉で丁寧にご紹介。

学校で学ぶ機会が減っているからこそ、大人も子どもも一緒に知ってほしい、心があたたまる文化です。

この記事を読めば、針供養がただの行事ではなく、「やさしさ」と「感謝」が詰まった大切な儀式だということが、きっと伝わります。

豆腐に針を刺すその瞬間に込められた想い、一緒にひもといてみませんか?

Contents

針供養で豆腐に刺す意味をわかりやすく解説

針供養で豆腐に刺す意味をわかりやすく解説していきます。

①針供養とは?行う理由と由来

針供養(はりくよう)は、折れたり使えなくなった針に感謝し、供養する日本の伝統行事です。

主に裁縫に使った針を、豆腐やこんにゃくなどの柔らかい食材に刺して、寺社に納めます。

この風習は、平安時代にまでさかのぼるとされており、古来より「モノには魂が宿る」という考え方が根付いていたことを反映しています。

特に、女性たちが手仕事として使ってきた裁縫道具に対して、役目を終えたことへのねぎらいや感謝の気持ちを表す日として続けられてきました。

現在では、和裁洋裁の職人さん、裁縫好きな方々だけでなく、広く“モノを大切にする心”を伝える行事として注目されています。

こういった文化に触れると、日本人の繊細な感性や美意識が感じられて、なんだか心がほっこりしますよね。

②なぜ豆腐やこんにゃくに針を刺すのか

針供養で豆腐やこんにゃくに針を刺すのには、ちゃんと意味があります。

それは、これまで固い布地を通してきた針に、最後くらいは「やわらかいところでゆっくり休んでほしい」という優しさが込められているんです。

布地を縫うとき、針は強い力で何度も押し込まれたり、折れたり、時には曲がってしまうこともあります。

そんな針に対して、「お疲れさまでした」とねぎらいの気持ちを込めて、ふわっとした豆腐やこんにゃくに刺して供養するんですね。

また、豆腐やこんにゃくは白くて清らかなイメージもあり、神聖なものと考えられてきた背景もあります。

実際に神社仏閣では、供養台の上に大きな豆腐が置かれていて、参拝者がそこに静かに針を刺していく光景が見られます。

一見地味な儀式かもしれませんが、その奥にある想いを知ると、とても奥深く感じられますよね。

③使えなくなった針に感謝する日本文化

日本には古くから、「道具にも魂が宿る」という考え方があります。

これは“付喪神(つくもがみ)”という信仰に基づいており、長年使った道具には精霊のような存在が宿るとされているのです。

針供養は、そうした日本人の精神文化が息づいた行事のひとつといえます。

壊れたり、使えなくなったものをただ捨てるのではなく、感謝して供養する。そんな丁寧な暮らし方が、日本の美徳として大切にされてきました。

現代では、「モノは使い捨て」という風潮もありますが、針供養のような風習を通じて、もう一度“モノとの付き合い方”を見直すきっかけになるかもしれませんね。

「ありがとう」の気持ちがこもった針供養。日本人の優しさが現れているようで、素敵ですよね。

④現代の針供養はどこで行われている?

針供養は、主に毎年2月8日や12月8日に、全国の神社仏閣で行われています。

特に有名なのが、東京都文京区にある淡島神社(東京大神宮の摂社)や、和歌山県の淡嶋神社です。

これらの神社は、女性の守り神として知られる「淡島さま」を祀っており、針供養の風習が根付いています。

当日は多くの参拝者が針を持参し、供養台に豆腐やこんにゃくが並べられて、そこに1本1本丁寧に針が刺されていきます。

また、学校や洋裁教室などでも、独自に針供養を行うところもあります。

地域によって開催日や形式に違いはありますが、「針に感謝する心」はどこも共通しています。

興味がある方は、お近くの神社の行事カレンダーを調べてみてくださいね。

⑤子どもや若者にも伝えたい意味と心

今の子どもたちは、針や裁縫に触れる機会が少なくなってきています。

けれど、針供養を通して「モノを大切にする心」や「感謝の気持ち」を学ぶことは、デジタル時代の今だからこそ必要なことだと感じます。

実際に、学校で針供養を体験する授業を行うところも出てきていて、子どもたちは不思議そうにしながらも、やさしい気持ちで針を刺しているようです。

また、親子で神社に行って「昔はこんな行事があったんだよ」と話しながら体験してみるのも、とても素敵な思い出になります。

針供養は、ただの儀式ではなく、「感謝」「ねぎらい」「やさしさ」を教えてくれる日本の宝物のような文化だと思いませんか?

針供養にまつわる風習や場所

針供養にまつわる風習や場所について解説します。

①有名な寺社とその特徴

| 寺社名 | 所在地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 淡島神社(東京大神宮) | 東京都文京区 | 女性の守り神。豆腐に刺す供養台が設置される。 |

| 淡嶋神社 | 和歌山県加太 | 全国から裁縫道具が集まる大規模な針供養が有名。 |

| 大須観音 | 愛知県名古屋市 | 東海地方の有名な供養スポット。 |

これらの神社では、針供養だけでなく、縫い針以外の道具供養なども同時に行われる場合があります。

また、女性の健康や安産祈願など、女性にゆかりのあるご利益が多く、女性参拝者の姿も目立ちます。

観光も兼ねて訪れる方も多く、和装で訪れると雰囲気もばっちりです。

針を供養するだけでなく、心も落ち着いてリセットされる時間が過ごせますよ。

②関東と関西での違いはある?

針供養の日にちは、関東では2月8日、関西では12月8日が一般的です。

これは、旧暦で「事始め」と「事納め」にあたる日で、年の節目として道具に感謝するタイミングでもありました。

関東と関西では、使用される豆腐の種類や供養の方法にわずかな違いも見られることがあります。

たとえば、関西では白こんにゃくに刺す場合もあり、より土着的な文化が色濃く残っている地域も。

こういった違いを見つけるのも、日本の風習の面白いところですよね。

旅行先で「今日は針供養の日だった!」なんて出会いがあるかもしれません。

③日程や持ち物・作法などの基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な日程 | 2月8日(関東)、12月8日(関西) |

| 持ち物 | 折れた針、使い終えた針、裁縫道具など |

| 作法 | 豆腐またはこんにゃくに針を刺して供養台に置く。お祓いや祈願が行われる場合も。 |

供養される針は、布に包んで持参するのが一般的です。

あらかじめ洗っておくと、気持ちよく供養ができます。

服装は特に指定はありませんが、派手すぎない落ち着いた格好が好まれます。

作法が分からなくても、神社の方が優しく教えてくれるので安心してくださいね。

④観光として訪れる人への注意点

針供養は宗教的な行事でもあるため、観光客として訪れる場合には、いくつかのマナーがあります。

まず、供養の最中には大声で話したり、写真撮影を控えるなど、静かに見守る姿勢が大切です。

また、針を持参しない場合でも、見学だけでなく心の中で手を合わせるだけでも十分意味があります。

もし参拝後に観光を楽しむなら、近隣の神社グルメや和雑貨店などもチェックしてみてください。

針供養を通じて、日本の文化を感じる旅になること間違いなしです!

針供養を通して考える命と感謝の心

針供養を通して考える命と感謝の心について触れていきます。

①道具に魂が宿るという「付喪神」の考え方

「付喪神(つくもがみ)」とは、長い年月使われた道具が神様のような存在になるという、日本古来の信仰です。

これは単なる迷信ではなく、モノを大切にする精神がベースにある文化的思想ともいえます。

針供養も、この付喪神信仰の一部として語られることがあり、ただの針にも“命”があると考えることで、扱い方が変わってくるんですよね。

今の時代、「壊れたら捨てる」が当たり前になりがちですが、この考え方を思い出すことで、生活全体が丁寧になる気がしませんか?

“モノに心を寄せる”という日本人ならではの感性、本当に美しいと思います。

まとめ

針供養は、折れた針や使い古した針に「ありがとう」と感謝を伝える日本の伝統行事です。

豆腐やこんにゃくに針を刺すのは、硬い布を縫ってきた針にやさしい場所で休んでもらう、という想いが込められています。

この行事は、ただ道具を供養するだけでなく、日本人の「モノを大切にする心」を象徴しています。

現代では、淡島神社や淡嶋神社などで針供養が行われ、多くの人々がその文化を守り続けています。

子どもたちにもぜひ伝えたい、心温まるこの行事。私たちの暮らしにある「当たり前」に、少しだけ感謝してみませんか?